\今話題の商品をランキングでチェック!/ 楽天ランキングページはこちら /欲しいが見つかる!楽天市場ランキングから厳選おすすめ!\

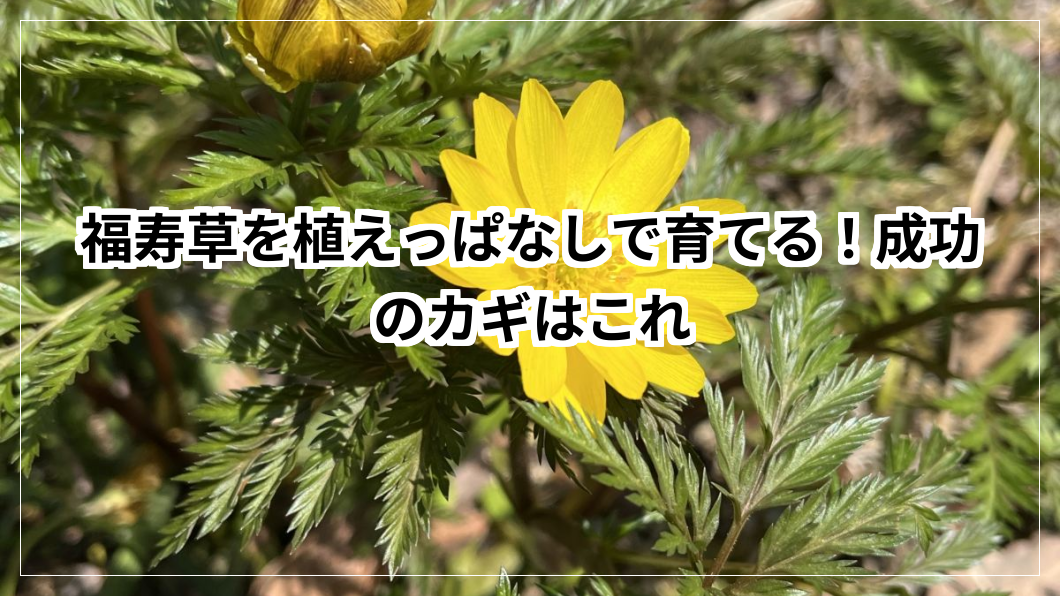

春の訪れを告げる花として人気の福寿草。

美しい黄色の花は、冬の終わりを感じさせてくれる貴重な存在です。

そんな福寿草を「植えっぱなし」で楽しめるとしたら、ガーデニング初心者にも大きな魅力となるでしょう。

本記事では、福寿草を植えっぱなしで育てるためのポイントや注意点、そして開花を最大限に楽しむための秘訣を詳しく解説します。

福寿草を植えっぱなしで管理するメリット

福寿草の特性と育て方

福寿草はキンポウゲ科の多年草で、厳しい寒さにも耐える強健な植物です。

特に日本の気候に適応しやすく、雪解けの頃にいち早く咲くため「春の使者」とも呼ばれています。

地中の根茎に栄養を蓄え、毎年同じ場所で芽を出して花を咲かせる性質を持っており、年々株が充実していくのも魅力の一つです。

こうした性質により、ガーデニング初心者でも比較的失敗が少なく育てられ、手軽に四季の移ろいを楽しめる花として親しまれています。

手間いらずの育成方法

福寿草はもともと山地に自生していたため、肥沃で水はけのよい土壌と、適度な日照があればほとんど手をかけずに育ちます。

定期的な水やりや追肥をしなくても自然に育つのが特徴で、手間をかけずに園芸を楽しみたい方にとって最適な植物です。

落葉樹の下などに植えれば、冬は日が差し込み夏は木陰となって自然の条件に合った理想的な環境になります。

花後に地上部が枯れてもそのまま放置しておけば、翌年再び芽吹いて花を咲かせてくれる、まさに“植えっぱなしOK”の代表格です。

経済的な栽培の魅力

福寿草は一度購入して植えれば、毎年自然に咲くため、毎年苗を買い直す必要がありません。

また、植え付けから数年が経過すると、地中の根茎が分かれて自然に株数が増えていきます。

これにより、追加コストなしで庭の他の場所に株分けしたり、鉢植えに移したりと、楽しみ方が広がっていきます。

さらに、贈り物としての需要も高く、余った株を家族や友人に分けて喜ばれることも。

このように、長い目で見て非常にコストパフォーマンスに優れた植物といえるでしょう。

福寿草の植え方と育成に必要な環境

地植えと鉢植えの選択肢

地植えなら自然な状態に近く、植えっぱなし栽培に最適。

鉢植えでも工夫次第で管理しやすく、移動が容易です。

福寿草にふさわしい日当たりの条件

落葉樹の下など、冬に日差しがたっぷりと届き、夏は日陰になる場所が理想。

午前中に日が当たる東向きもおすすめです。

土壌改良と肥料の重要性

水はけのよい土が必須。

植え付け前に腐葉土やパーライトを混ぜて通気性を高めましょう。

肥料は控えめにし、春先に緩効性肥料を施す程度でOKです。

福寿草の植え替えと管理

植え替え時期の見極め

福寿草は基本的に植えっぱなしで毎年咲いてくれる丈夫な植物ですが、株が大きくなりすぎたり、花付きが悪くなってきた場合には、植え替えを検討しましょう。

特に3〜4年を目安に一度は植え替えることで、株の若返りと健康維持につながります。

最適な時期は地上部が枯れて球根が休眠に入る夏から秋にかけて。

気温が安定し、湿度も下がるこのタイミングなら、根の傷みも最小限で済みます。

また、植え替え時には土壌の改良も行っておくと、翌年以降の生育がより良好になります。

手入れと株分けのコツ

福寿草は自然に地上部が枯れることで休眠に入る植物です。

葉が黄色く変色してきたら無理に引き抜かず、そのまま自然に枯れるのを待ちましょう。

休眠期に掘り上げることで球根の状態をチェックでき、必要であれば分球して株分けが可能です。

球根は1株から複数に分けることができ、それぞれを新たに植え直すことで、より多くの場所で福寿草を楽しむことができます。

植え付け後は軽く水やりをして根付きを促し、その後は基本的に自然の降雨に任せて構いません。

病気や害虫の対策

福寿草は比較的病害虫に強い植物ですが、環境次第では注意が必要です。

水はけの悪い土壌では球根が腐るリスクが高まり、根腐れや灰色カビ病の原因にもなります。

また、ナメクジやアブラムシなどの害虫は新芽や花を食害することがあるため、早期発見と対応が肝心です。

ナメクジは夜間に活動するため、日中に見つけにくい場合は誘引剤などの使用も検討しましょう。

風通しの良い場所で育てること、密植を避けてスペースに余裕を持たせることが、病気の予防と害虫対策につながります。

福寿草の栽培における季節ごとの注意点

春の開花を楽しむタイミング

福寿草は春の訪れを告げる花として、2月〜3月にかけて見ごろを迎えます。

日照時間が増え、気温が上がってくると蕾が開き始め、鮮やかな黄色の花が次々と咲いてきます。

開花中は特別な手入れは不要ですが、花が終わったらそのまま自然に枯れるのを待つことが重要です。

花がらを摘むことで球根にエネルギーが戻り、翌年の開花に好影響を与えます。

夏の管理と水やり

夏は福寿草にとって休眠期となり、地上部は完全に枯れた状態になります。

この時期に過剰な水やりをすると、地下の球根が腐敗する恐れがあるため、水やりはほとんど必要ありません。

特に鉢植えの場合は、雨が直接かからない場所に置く、または鉢の下に鉢台を置いて通気性を確保するなどの工夫が大切ですす。

土の表面が完全に乾いたら、ごく少量の水を与える程度で十分です。

秋の準備と冬の休眠期

秋は来春の開花に向けた準備の季節です。

球根を植える・植え替える・分球するタイミングとして最適で、土壌改良やマルチングを施すことで発根を促し、寒さへの備えになります。

腐葉土や堆肥を混ぜ込んで土をふかふかにし、水はけと保湿性を両立させましょう。

寒冷地では冬の霜よけ対策として、不織布やワラを使った保温も効果的です。

冬は地上部が見えない状態になりますが、翌春の芽吹きに向けて球根は静かに力を蓄えています。

成功する福寿草栽培のための具体的な方法

効率的な種まきと苗の育成法

福寿草は種から育てることも可能ですが、発芽から開花までに数年かかるため、一般的には球根(根茎)での栽培が主流です。

市販の苗を秋(9月〜10月)に植えると、翌春には美しい黄色い花を咲かせてくれます。

苗はしっかりとした芽が付いていて、病気やカビのない健康なものを選びましょう。

植え付け時は深さ5〜8cm程度、間隔は15〜20cmを目安にすると、風通しも良くなり病害虫の予防にもつながります。

水やりは控えめにしつつ、乾燥しすぎないように気をつけましょう。

寄せ植えでの楽しみ方

福寿草は他の早春の花との相性が良く、寄せ植えにすることで季節の訪れを一層感じさせてくれます。

スノードロップやクロッカス、ヒヤシンス、原種チューリップなどとの組み合わせは、彩りと高さのバランスがよく、見た目にも楽しいアレンジになります。

また、落葉樹の根元やロックガーデンにも適しており、自然な雰囲気を演出することができます。

寄せ植えでは植物同士が日照や水分を取り合わないよう、配置や用土の配分にも工夫が必要です。

成長を促す管理テクニック

福寿草の健康な成長を支えるには、いくつかの基本的なケアを定期的に行うことが大切です。

まず、過湿を避けるために水はけの良い用土を使い、水やりは表土が乾いてから行うようにしましょう。

枯葉や落ち葉は病気の温床になるため、こまめに取り除くことが重要です。

さらに、花が終わった後は花がらを摘み取ることで球根に栄養が集中し、翌年の開花につながります。

必要に応じて春先に少量の緩効性肥料を施すと、葉や花の育ちがさらによくなります。

福寿草の開花を楽しむためのポイント

今年の開花予測と確認方法

福寿草の開花時期は例年2月〜3月頃ですが、地域の気候や前年の管理状態によって多少前後します。

冬の寒さがしっかりと感じられた年ほど、花付きがよくなる傾向があります。

蕾が膨らみ始めるタイミングで水分補給を怠らないことが、開花をスムーズにするコツです。

定期的に株元を観察し、葉が展開してきたら開花のサイン。

天候によっては開花期間が短くなることもあるので、見逃さずに楽しみましょう。

人気の福寿草の品種紹介

福寿草には地域ごとにさまざまな品種が存在し、品種選びも楽しみのひとつです。

たとえば「秩父紅」は赤みを帯びた花色が特徴で人気があります。

「越後黄」はやや大きめの黄色い花が咲く品種で、雪解け直後に力強く花を咲かせます。

他にも「開運錦」や「黄花福寿草」などの珍しい品種もあり、それぞれに個性があります。

花の色や形だけでなく、咲き始めの時期にも違いがあるため、複数の品種を揃えることで長期間の開花が楽しめます。

健康な葉っぱと花を育てるための習慣

福寿草を元気に育てるには、日々の観察とちょっとした習慣が大切です。

まず、水はけの良い土壌を保ち、湿気がこもらないようにすることで球根の腐敗を防ぎます。

葉に異常がないか、病害虫がついていないかをこまめにチェックしましょう。

強い直射日光は避けつつ、日当たりのよい場所を確保し、長雨の時期には鉢を移動するなどの工夫を。

清潔な用具を使うことも病気予防につながります。

こうした習慣を続けることで、毎年元気な葉と花が育ち、美しい姿を楽しむことができます。

福寿草栽培に関するよくある質問

福寿草が消える理由と対策

福寿草が姿を消す主な理由は、夏場の過湿や球根の腐敗にあります。

特に梅雨時期の長雨や、水はけの悪い土壌環境は要注意です。

また、地中の球根が劣化しやすい条件が整っていると、翌年の発芽すら見られないことも。

こうしたリスクを防ぐためには、排水性の高い土壌を整えることが重要です。

さらに、心配な場合は休眠期に掘り上げて風通しのよい日陰で保管し、秋に再び植え直す方法も効果的です。

成功に導くためのタイミング

福寿草の植え付け時期は9月〜10月が最適で、花の見ごろは2月〜3月とされています。

秋に植えることで、冬の寒さをしっかりと感じさせ、春の開花を促すことができます。

球根の状態が良好なうちに植え付けることが開花の成功につながります。

また、天気の安定した時期を選ぶことで、根付きがよくなり、病害虫のリスクも抑えられます。

ガーデニング初心者向けのアドバイス

ガーデニングに不慣れな方には、まずは鉢植えから始めるのがおすすめです。

鉢植えなら移動が容易で、日照や水やりの調整も簡単。

さらに、気象条件に応じて軒下や室内に移すことができるため、失敗のリスクが低くなります。

日々の観察を習慣化しながら、栽培カレンダーを作成して管理すると、植物の成長や季節ごとの作業が把握しやすくなり、楽しみながらステップアップできます。

まとめ

福寿草は一度植えれば毎年咲いてくれる、手間のかからない花。

植えっぱなしでも成功しやすく、初心者にも優しい植物です。

適切な環境とほんの少しの注意で、美しい春の花を毎年楽しむことができます。

地植えでも鉢植えでも、あなたの庭に春の彩りを添える福寿草栽培をぜひ始めてみてください。